安德森教授的整个报告讲座由他的学生季娇博士翻译

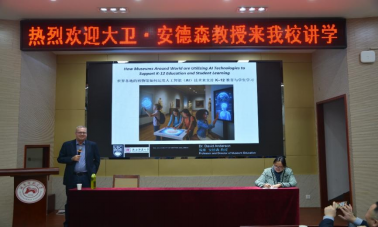

安德森教授在作报告

师生参与现场

听众与安德森教授在交流

安德森教授与师生合影

(通讯员 赵彦迪)11 月 2 日下午,加拿大英属哥伦比亚大学(UBC)课程与教学论系大卫・安德森教授(Dr. David Anderson)应邀到访湖南师范大学教育科学学院,以《世界各地的博物馆如何运用人工智能(AI)技术支持 K–12 教育与学生学习》为题作学术报告。报告由我院刘德华教授主持,吸引了各专业师生到场聆听,线上听众有100人参与,因线上人数的限制,未能满足更多听众的美好愿望。

安德森教授聚焦 2023-2025 年全球博物馆 AI 技术应用的最新成果、学术综述及技术报告,精准指出当前 K-12 教育领域利用博物馆资源时存在的核心痛点:全球教师普遍面临课程衔接不畅、适配教学模式认知不足、参观时间利用低效,以及“全览式”参观导致学生学习疲劳等问题。

“教育是博物馆的核心功能,AI 技术正成为破解校馆协同壁垒的关键。”安德森教授强调,全球 K–12 教育体系已普遍认可博物馆的教育价值,中国在博物馆建设与科普投入方面表现尤为突出,自 2012 年以来科学博物馆数量增长达 50%,但教师在利用博物馆资源时,仍受困于课程衔接、时间利用等难题。

针对这些痛点,安德森教授提出一套 AI 技术解决方案:根据课程重点、学生兴趣等多因素定制参观方案,为学生打造自适应与个性化的学习路径;通过人工智能引导式对话,推进学生主动探究过程;借助智能识别工具支持展品扫码溯源,同时通过AI支持的参观前后辅助,构建 “准备 — 体验 — 反思” 的学习闭环,强化知识迁移能力。他特别指出,这些 AI应用并非取代传统教育,而是将其定位为 “智能伙伴”,旨在激发学生好奇心、创造力与反思能力,提升学习深度与效率。

安德森教授呼吁教育者与博物馆专业人士深挖 AI 技术潜力,推动校馆协同创新。他表示,随着 AI 技术持续优化,未来博物馆将为K–12 教育提供更高效的学习解决方案。报告结束之前,听众与安德森教授进行了对话,现场交流氛围热烈。

总之,报告展现了AI 技术与博物馆教育融合的趋势,是科学教育领域探索的新主题。报告拓展了听众的国际学术视野,为科学教育与科技场馆合作的相关研究与实践提供了重要参考信息。

一审:杨铁林

二审:刘德华

三审:丁道群